【好品牌科技网讯】2025年3月29日,安徽铜陵的高速公路上,一辆小米SU7标准版在NOA智能辅助驾驶状态下以116km/h的速度行驶,最终碰撞隔离带水泥桩后爆燃,导致三人死亡。这场悲剧不仅让三个家庭陷入悲痛,也将小米这家跨界造车的新势力推向了舆论风暴中心。作为行业观察员,我们需穿透事故表象,剖析小米电动汽车事故背后的技术挑战、品牌应对策略及行业启示。

一、事故暴露的技术短板:智能辅助驾驶的边界与电池安全争议

1、NOA系统的局限性与感知硬件升级

事故中,NOA系统在识别障碍物后仅提前1秒提示驾驶员接管,这显然不足以应对高速场景下的紧急情况。小米SU7标准版采用的纯视觉感知方案,其最大探测距离约为200米。这一数据显著低于三目摄像头视觉方案(约300米-350米)或激光雷达(约250米-500米)的有效探测距离。在事故发生时,车辆以116km/h(约31米/秒)的速度行驶,从智驾系统识别风险到预警驾驶员接管,仅有约6-7秒的反应时间。若考虑到夜间或恶劣环境,纯视觉感知的探测距离还会进一步下降,进一步压缩了系统的反应时间。未来,小米SU7标准版的感知硬件如何升级还是一个未知数,大概率会通过算法迭代来改进,但技术路线的调整需经过长期验证。

2、电池安全与碰撞后管理

事故后车辆爆燃引发对电池安全性的质疑。尽管小米回应称起火源于剧烈碰撞后系统受损,但类似事故已非首次(如2024年南京、广州两起碰撞起火事件)。这要求小米进一步公开电池包结构设计、热管理系统的细节,以消除用户疑虑。4月2日上午,小米汽车官网客服热线回复媒体询问小米SU7搭载的是什么厂家生产的电池时,小米客服人员回应称,小米SU7分为标准版,Pro版以及Max版。其中标准版搭载的是弗迪刀片电池或宁德时代电池,“两种电池混装的,是随机安装的,车主在购车时不能选择。”不过,据界面新闻4月2日消息,宁德时代回复称:“经核实,3月29日发生事故的小米SU7汽车未搭载宁德时代电池。”宁德时代的这一回应引发外界对小米SU7电池供应商信息的关注。

二、品牌危机的应对:从沉默到承诺的公关转折

1、初期策略失误:事故发生后72小时内,小米官方未主动披露信息,客服回应滞后,被家属批评“漠视生命”。这种沉默策略与雷军过往活跃的社交媒体形象形成反差,加剧了舆论负面情绪。

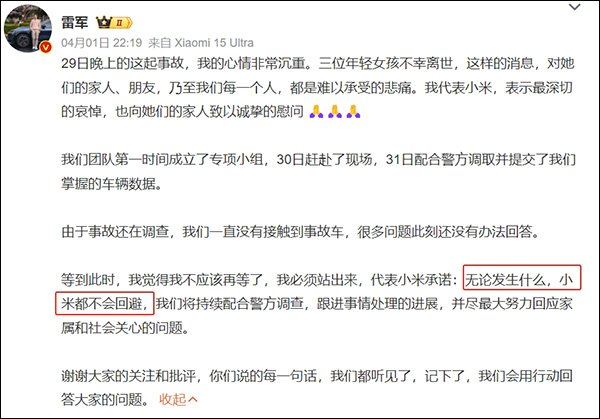

2、雷军的破局之举:4月1日,雷军以微博长文表态,承诺“不回避问题”,并公布事故时间线。虽然未能解答技术疑点,但释放了积极信号:企业愿意直面危机,而非推诿卸责。

商务部经济研究院品牌专家、好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长 范贵宾

3、好品牌科技网CEO范贵宾对小米危机公关的点评:

小米SU7电动汽车事故发生在3月29日,4月1日晚才有回复,从当下的舆情来看,其危机公关初期的策略的确有失误。从事故发生到舆论发酵,小米的应对策略始终在“技术理性”与“人性温度”之间摇摆失衡。一方面,小米迅速成立专项组配合调查、公布毫秒级行车数据,试图用技术参数撇清责任;另一方面,面对家属“从未收到慰问”的控诉和公众对车门锁死、电池安全的质疑,小米的回应显得冰冷而程式化。这种“工程师思维”主导的危机公关,虽然展现了企业合规的一面,却忽视了危机处理的核心——对生命的敬畏与对情感的抚慰。

在智能电动车时代,技术故障难以完全避免,但公众期待的是企业面对危机时的真诚与担当。小米过度依赖数据自证清白,却回避了家属的核心诉求,如独立调查、公开道歉及人道援助,这种选择性回应加剧了信任危机。反观行业标杆案例,特斯拉曾通过第三方托管黑匣子数据、马斯克亲自致歉等举措化解危机,而小米的“沉默对冲”策略显然失焦。

此次事件对小米是警醒:危机公关不仅是技术博弈,更是情感联结。在重大事故中优先回应人性关切,而非纠结于算法逻辑。唯有让科技回归“以人为本”的初心,才能在舆论风暴中守住品牌根基。

4、对于企业来说,处理危机公关,还是要遵循以下步骤:

(1)确定事实:尽快公布事故调查进展,避免信息真空。

(2)组建小组:成立跨部门危机团队,确保响应效率。

(3)选定资源:引入第三方权威机构参与调查,增强公信力。

(4)确定立场:以用户利益为核心,避免推诿。

(5)发表声明:定期发布调查进展,展现透明度。

(6)监测舆情:建立实时反馈机制,调整应对策略。

小米在危机沟通中需增加情感温度,主动慰问家属,避免“程序正义至上,人性关怀缺失”的批评。同时,小米应公开更多技术细节,如碰撞测试数据,并邀请第三方机构进行安全评估,以增强公众信任。

三、行业视角下的挑战与机遇

小米SU7事故不仅是小米自身的危机,也为整个电动汽车行业提供了深刻启示:

1、技术迭代的紧迫感

(1)小米SU7标准版感知硬件需升级:激光雷达与4D毫米波雷达的考量

3月29日铜陵小米SU7事故中,涉事车辆为SU7标准版,未搭载激光雷达,依赖纯视觉与毫米波雷达协同感知。据业内智能驾驶专业技术员分析,纯视觉模式在夜间或复杂环境下识别效果受限,可能导致障碍物识别延迟;而车辆高速(超100km/h)行驶时,由于检测距离不足,AEB(自动紧急制动)系统存在未触发风险。

事故发生时,车辆处于NOA(导航辅助驾驶)状态,时速116km/h,因施工改道逆向行驶。系统检测到障碍物后预警减速,驾驶员接管后碰撞隔离带水泥桩(时速约97km/h),引发电池爆燃、车门锁死,导致3人不幸遇难。此次事故凸显了SU7标准版在复杂场景(如逆向车道、异形障碍物)感知、应急机制及电池安全方面的不足,引发公众对纯视觉方案及车门解锁可靠性的质疑。

小米SU7标准版采用摄像头与毫米波雷达融合感知,通过时空冗余提升安全性,算法侧重多源数据融合。然而,事故暴露其纯视觉方案在复杂场景的局限性。激光雷达虽能高精度获取目标距离、角度、反射强度、速度等信息,且抗干扰能力强,但成本较高,可能压缩标准版利润空间。此外,小米此前已取消侧向激光雷达,转向“重视觉轻雷达”策略,技术路线调整需长期验证。

短期内,小米大概率会优先通过算法迭代(如优化BEV+OCC模型)改进感知性能,而非直接升级硬件。同时,考虑到成本限制,标准版车型可能采用4D毫米波雷达等低成本传感器融合方案,以平衡性能与价格。激光雷达行业渗透率虽逐步提升,但小米需在技术升级与市场定位间寻求平衡,确保安全性的同时保持竞争力。

(2)电池安全技术:加速固态电池研发进程,优化电池包封装结构,通过针刺实验等严苛测试验证安全性。

小米SU7全系采用液态锂电池,液态锂电池技术成熟,成本可控,是当前主流选择。但是液态电解质易燃易爆,过充、短路或高温下易引发燃烧甚至爆炸。事故案例中,就是因为电池受撞击后电解液泄漏导致起火。2024 年 3 月 ,小米宣布预研固态电池技术,这一技术在能量密度、低温放电性能以及安全性等方面都取得了重大突破。从安全性角度来说,固态电池几乎杜绝了液态电池易泄漏、起火爆炸等隐患,即便是在高温、穿刺等极端条件下也能保持稳定 ;此外,固态电池还具备充电速度快、使用寿命长等诸多优势。希望小米和华为这两大巨头加速固态电池技术的研发进程,推动行业标准的建立和完善。

(3)碰撞后安全机制:设计碰撞自动解锁车门、爆燃预警系统,为乘员争取逃生时间。

小米SU7配备了碰撞自动解锁车门功能,但在3月29日铜陵事故中,车门锁死导致乘客被困,这表明该功能在极端碰撞条件下可能失效。小米客服回应车内配有应急机械拉手,但是在实际事故中,外部救援人员砸窗失败,说明其可操作性和实用性有待提升。所以小米SU7需升级碰撞后安全机制,优化自动解锁,强化门锁抗冲击能力,增加冗余供电,确保极端碰撞下解锁功能有效;升级应急机械拉手,集成荧光标识与破窗器,简化操作流程。小米SU7也需要增设爆燃预警,实时监测电池状态,结合碰撞信号触发多级预警,改进电池隔热设计,为车主和乘员争取逃生黄金时间,避免悲剧重演。

四、小米品牌修复与用户沟通

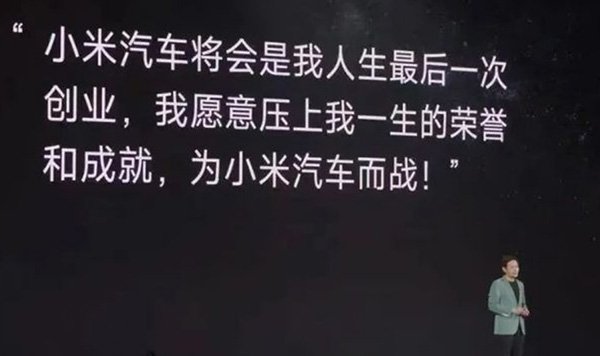

雷军曾坦言小米汽车是其人生最后一次创业,愿押上毕生荣誉与成就为其而战,此番决心在3月29日铜陵小米SU7事故后面临重大考验,品牌修复与用户沟通成为当务之急。小米需以透明化沟通为核心,持续公布事故调查细节,包括车辆数据、技术检测报告、碰撞模拟等,避免信息真空导致谣言滋生,同时展现对安全问题的零容忍态度。为进一步增强公众信任,小米应主动引入第三方权威机构对事故车辆进行全面检测,公开保险理赔流程与结果,利用客观证据强化技术背书,打消用户疑虑。

在情感层面,雷军及小米高管团队需亲自介入,通过新闻发布会、社交媒体等渠道直面公众,表达深切哀悼与诚挚歉意,承诺对受害者家属提供全方位支持,并将此次危机转化为展现品牌责任感的契机,宣布成立专项安全基金、升级用户服务体系等举措,强化与用户间的情感共鸣。小米需以行动证明,对生命的尊重与对技术的敬畏是其不变的初心,通过全方位、多角度的沟通与改进,逐步修复品牌形象,重获用户信赖。

此次小米SU7事故导致三位年轻女大学生的不幸离世,让我们深感痛惜。生命的脆弱与珍贵,在这起悲剧中展现得淋漓尽致。每一个生命的消逝,都是对亲人、朋友和社会的巨大损失。我们应当从这起事故中汲取教训,深刻反思安全驾驶的重要性,以及科技创新在提升交通安全中的关键作用。同时,也要珍惜当下,关爱身边人,让每一天都充满意义。愿逝者安息,生者坚强!

五、未来展望:小米汽车的破局之路

短期策略:

(1)配合警方调查,公开事故车辆EDR(事件数据记录器)数据,用事实回应质疑。

小米需第一时间成立专项小组,与警方保持密切沟通,确保调查过程的透明公开。同时,主动公布事故车辆的EDR数据,包括车辆状态、驾驶行为、系统响应等关键信息,以客观事实回应公众对事故原因的猜测,展现企业对安全问题的严肃态度。此外,可邀请第三方权威机构对EDR数据进行独立分析,进一步增强公信力。

(2)启动“安全透明化”计划,邀请媒体和用户参与测试,展示技术改进成果。

小米应发起“安全透明化”行动,开放技术测试环节,邀请主流媒体和用户代表参与。通过实地测试、直播演示等形式,直观展示小米在智能辅助驾驶、电池安全等方面的技术改进成果。例如,可安排测试车辆在复杂场景下运行,公开测试数据,让用户亲眼见证技术升级后的安全性能提升。同时,设立用户反馈渠道,及时收集意见并作出改进,逐步修复品牌形象。

长期布局:

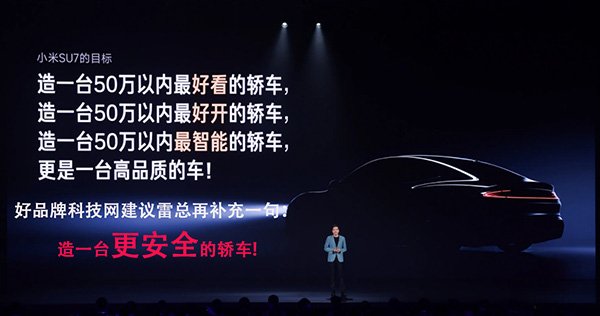

(1)产品线扩展:通过YU7 SUV等车型覆盖更多场景,但需避免“速度优先于安全”的误区。

小米需在扩展产品线的同时,坚守安全底线。针对YU7 SUV等新车研发,应加大安全技术研发投入,确保车辆在各类场景下的安全性能。例如,可针对不同车型定位,定制化开发智能辅助驾驶方案,避免“一刀切”的技术应用。同时,建立严格的安全测试标准,对新车进行多轮测试验证,确保安全性能达到行业领先水平。

(2)AI大模型赋能:利用小米在AI领域的积累,将端到端大模型应用于智驾决策,提升复杂场景处理能力。

小米可依托自身在AI大模型领域的优势,将端到端大模型技术应用于智能驾驶决策系统。通过大模型对海量驾驶数据的深度学习,提升车辆在复杂场景下的感知精度、决策速度和应急处理能力。例如,可优化BEV(鸟瞰图)模型,增强车辆对周围环境的理解;开发更高效的OCC(占用栅格地图)算法,提升路径规划的安全性。

(3)生态协同:深化“人-车-家”生态闭环,通过智能家居联动提升用户黏性,弥补汽车业务的盈利压力。

小米需进一步打通“人-车-家”生态链条,实现智能家居与汽车的深度联动。例如,开发车家互联功能,让用户在家中即可远程控制车辆状态;打造无缝衔接的用户体验,如车辆靠近家门时自动解锁门禁、调整家居环境等。通过生态协同,提升用户黏性,开拓新的盈利模式,如推出订阅式服务、生态产品打包销售等,以生态优势弥补汽车业务前期的盈利压力。

在媒体曝光的视频中,事故中小米SU7驾驶员罗某的母亲,曾多次提醒女儿智驾危险,曾告诫女儿现在技术不完善,不能盲目相信,自己开才放心,但是罗某反驳母亲说各种数据证明智驾“方便、安全”。在小米披露的事故数据中也有体现:罗某在撞击前几秒才从智驾手中接管车辆。小米SU7用户手册中明确写有:“智能驾驶功能为辅助驾驶系统,驾驶员需始终保持对车辆的控制”“系统无法替代人类判断,事故责任由驾驶员承担”。小米SU7事故中,罗某对智驾技术的盲目信任暴露了对技术局限性的认知缺失。智驾虽能辅助驾驶,但其可靠性也受多重实际因素制约。

3・29小米铜陵事故是小米造车之路的“至暗时刻”,但也是技术升级与品牌成长的契机。在电动汽车行业从“政策驱动”转向“市场驱动”的当下,小米需要展现超越竞品的危机处理速度和技术迭代能力。正如雷军所言:“无论发生什么,小米都不会回避。”这句话,既是承诺,也是对技术理想的坚守。我们期待,经历阵痛的小米汽车,能在未来给出更安全的答案!

汽车生活

汽车生活