【好品牌科技网讯】2025年4月,美国市场因特朗普政府加征关税政策掀起了一场罕见的“抢购狂潮”。从纽约百思买的货架清空到亚马逊线上库存告急,中国科技品牌尤其是电视领域,成为这场风暴中的焦点。这场看似荒诞的“囤货潮”,实则是全球供应链博弈的缩影,更是中国科技品牌在逆境中展现韧性的最佳注脚。

一、关税风暴下的“消费狂欢”

当特朗普政府宣布对华加征34%—60%关税的那一刻,美国民众的恐慌情绪迅速蔓延。当纽约市民佩格罗为抢购一台海信40英寸电视,驱车辗转三家电器城,最终在店员“仅剩一台样机”的提醒下匆忙下单。

在亚马逊平台上,中国电视品牌溢价30%仍被抢购一空,其中海信75U8H Mini LED电视(定价1999美元)在关税落地前一周销量激增230%,部分型号甚至出现“黄牛”加价倒卖,溢价幅度最高达50%。在社交媒体上,“囤货攻略”“关税避坑指南”等话题热度飙升,仅TikTok平台相关视频播放量就突破1.2亿次,民众用行动诠释着“宁可多囤,不可错过”的生存哲学。

这场抢购潮的背后,是消费者对关税政策的直接回应:

1、价格敏感:中国电视均价较美国本土品牌低30%—50%,关税落地后价格将上涨40%。以TCL 6系列QLED电视为例,原价799美元的机型关税后可能涨至1119美元,直接推高消费者购买成本。

2、通胀焦虑:2025年3月美国食品价格同比上涨9.4%,一颗洋葱售价达5美元,民众被迫转向性价比更高的中国商品。

3、供应链阴影:2020年疫情期间供应链中断的记忆犹新,民众担心关税导致日用品短缺,囤货成为“心理安慰”。

二、中国品牌的“突围密码”

在关税重压下,中国科技品牌为何能逆势突围?答案藏在三个关键词中:技术、供应链、全球化。

1、技术自主:打破“低价”标签

(1)海信收购东芝后成效显著,REGZA系列电视在日本市场占有率突破20%,画质比肩索尼、三星,价格却低四成。以REGZA 65Z8H为例,其Mini LED背光技术带来1000尼特峰值亮度,性能远超同价位竞品。

2017年11月,海信以129亿日元收购东芝映像解决方案公司95%股权,并获40年全球品牌授权。这一举措不仅使东芝电视业务易主,更彰显中国制造的崛起。彼时东芝因经营危机出售资产,海信借此整合品牌、技术与生产团队,加速全球化布局。收购后,海信深度融合双方技术资源,REGZA电视在日本市场占有率持续攀升。此举不仅拓展了海信的全球版图,更体现了中国企业在全球消费电子市场的竞争力,成为中国制造崛起的关键一步。

(2)TCL的量子点Pro技术、海信的ULED X技术,均达到国际领先水平。根据国际权威机构DisplayMate测试,TCL X11G的色域覆盖率达98% DCI-P3,刷新率高达240Hz,彻底颠覆“中国制造=低价低质”的刻板印象。

2、供应链重构:绕开关税壁垒

(1)越南、墨西哥工厂:海信、TCL等企业通过海外建厂规避关税,产能占比达30%—40%。例如,海信墨西哥工厂年产能达500万台,2025年一季度对美出口量同比增长45%。

(2)本土化运营:针对当地需求推出定制化产品,例如海信在墨西哥推出65英寸足球电视,内置本地联赛直播功能,上市首月销量突破2万台。

3、全球化布局:从“代工”到“品牌”

(1)品牌升级:海信赞助欧洲杯、世界杯,TCL签约NBA球星,通过体育营销提升全球影响力。2025年,海信品牌知名度在欧洲市场提升至68%,较2020年增长23个百分点。

(2)技术输出:向欧洲厂商提供ULED显示技术,实现从“中国制造”到“中国标准”的跨越。例如,德国Loewe电视已采用海信的ULED X技术,产品溢价达20%。

(3)中国品牌强势崛起

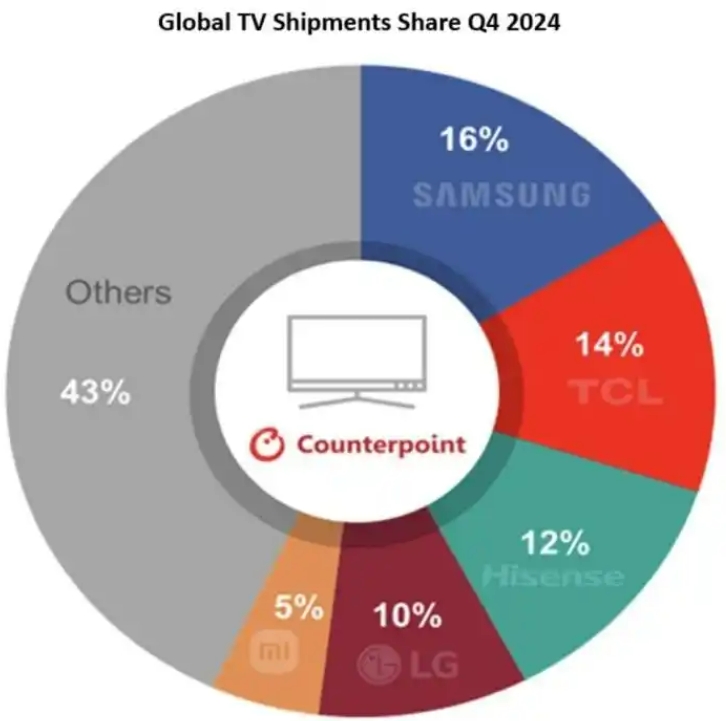

2024年全球电视市场展现出强劲的结构性增长态势,全年出货量达2.3亿台,同比增长2%,其中第四季度以6100万台的出货量实现连续第三个季度正增长,市场回暖信号明显。在这一轮行业变革中,TCL与海信以“中国双雄”的姿态强势崛起,分别以14%和12%的全球市占率稳居第二、第三,与国际品牌形成分庭抗礼之势。

这一成绩的背后,是中国品牌全球化战略的深度推进。TCL依托Mini LED等前沿技术布局高端市场,海信则通过高刷电视与超大屏产品巩固细分领域优势,双双实现技术驱动与品牌溢价的双重突破。与此同时,二者通过全球研发体系、本土化运营与供应链协同,构建起覆盖核心市场的战略网络,加速从“中国制造”向“中国品牌”的转型。

三、美国经济的“自毁循环”

特朗普的关税政策虽在短期内通过制造贸易紧张氛围迎合了部分选民对“美国优先”的期待,但其长期负面影响正引发更广泛的反弹,让美国经济陷入“自毁循环”:

(1)通胀加剧:耶鲁大学预测,关税将推高美国整体通胀率2.3%,每个家庭年损失3800美元。例如,三星85英寸电视因关税上涨后,美国消费者需多支付500美元。

(2)资本外逃:十年期美债收益率连续两周倒挂,国际资本加速抛售美国资产。2025年一季度,中国对美直接投资同比下降37%,创十年新低。

(3)产业空心化:美国约40%日用品、80%玩具依赖中国进口,关税导致成本转嫁,本土企业竞争力进一步削弱。例如,沃尔玛因关税压力,被迫将10%的日用品采购转向越南,但后者因基础设施薄弱,交货延迟率高达15%。

特朗普的关税政策以加征进口税负为手段,直接推高了美国国内商品的采购成本,这一压力如涟漪般迅速扩散至消费端,导致低收入群体的生活成本显著攀升,民生压力激增,引发社会各界的广泛不满。尽管政策初衷之一是促使部分制造业岗位回流本土,但现实却呈现出另一番景象:依赖进口原材料的行业(如汽车制造、高科技产业)因成本飙升而陷入困境,企业不得不采取裁员、缩减产能甚至将生产线外迁等措施以自救,进而加剧了就业市场的结构性失衡。

此外,特朗普的关税政策还对全球产业链的稳定性造成了严重冲击,导致供应链效率下降、企业运营成本攀升。例如,越南工厂因技术短板导致订单回流受阻,墨西哥组装线因芯片短缺而被迫停工,这些案例无不揭示出美国制造业对全球供应链的深度依赖与脆弱性。

面对这一局面,多国纷纷采取反制措施,欧盟、加拿大、中国等主要经济体纷纷对等加征关税,贸易摩擦不断升级,进一步损害了美国的长期经济利益。

四、全球化不可逆的“中国答案”

美国民众的囤货行为,本质是对全球化供应链的“投票认可”。当沃尔玛启动“供应链多元化”却在越南遭遇工人罢工,当墨西哥新配送中心因停电瘫痪时,中国品牌已通过“两条腿走路”策略稳住阵脚:

(1)技术创新:持续投入研发,用技术优势抵消关税压力。例如,TCL2025年研发投入达80亿元,同比增长25%,量子点技术专利数全球第一。

(2)市场深耕:从北美到拉美,从欧洲到中东,中国品牌的全球化版图不断扩大。例如,海信在南非市场占有率达35%,稳居第一;在沙特,TCL电视销量同比增长78%。

(3)韧性思维:正如海信集团董事长贾少谦所言:“真正的竞争力,不在于避开风暴,而在于学会在风暴中飞翔。”

特朗普政府的关税政策意外演变成一场商业奇局,品牌方策略升级惊艳市场。TCL携手NBA推出沉浸式观赛套装,将65寸大屏与赛事直播深度绑定;海信联合迪士尼打造《曼达洛人》定制款电视,凭借“宇宙级画质”精准狙击星战粉丝。这种“技术+IP”的组合营销,成功把关税焦虑转化为消费升级的强劲动力。波士顿咨询调研显示,38%的美国家庭因此提前两年升级电视。

供应链的动荡则暴露了全球分工的脆弱性:越南工厂技术缺陷、墨西哥组装线缺芯停工,反而凸显中国制造的核心竞争力。这种产业韧性在消费市场转化为心理优势——纽约消费者发现,规避关税的最佳选择,竟是拥抱不可替代的中国制造,中国品牌、世界共享,绝不是一句口号!

五、【贵宾点评】:逆风中的“中国启示”

特朗普加征关税、中国宣布反制后,全球贸易格局风云突变。美国单边主义举措使中美经济博弈骤然升级,贸易摩擦不断加剧。中国迅速且精准的反制措施,不仅有力维护了自身权益,更让美国相关产业承受压力。

商务部经济研究院品牌专家、好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长 范贵宾

当特朗普的关税大棒挥向中国时,中国科技品牌以行动诠释了三大核心逻辑:

(1)贸易保护主义无法阻挡技术进步的步伐

面对关税压力与外部技术封锁,中国科技企业以“自主创新+生态协同”双轮驱动,突破技术瓶颈。华为在5G领域投入超千亿研发,构建覆盖芯片、算法、终端的全产业链生态,专利数量全球领先。中芯国际加速推进7nm及以下制程工艺,缩小与国际巨头的代差。新能源汽车产业整合电池、自动驾驶、智能网联技术,比亚迪、宁德时代等企业通过技术输出与标准制定,重塑全球产业链格局。正如好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长范贵宾所说:“美国技术封锁反成催化剂,倒逼中国科技企业从‘跟跑’转向‘领跑’“。

(2)供应链重构能将危机转化为机遇

中国科技品牌通过“双循环+区域协同”战略,构建“内生韧性+外延拓展”的供应链体系。长三角、珠三角产业集群深化协同,如立讯精密通过垂直整合苹果供应链,提升本地化配套率至70%以上;粤港澳大湾区推动“研发-制造-服务”一体化,缩短创新周期。小米、传音等品牌深耕“一带一路”国家,通过本地化运营(如印度建厂、非洲定制功能)占据市场先机,2023年新兴市场出货量占比超40%。企业建立“多源采购+柔性生产”模式,如联想在东南亚、东欧布局生产基地,确保供应链中断时30天内完成产能切换。

好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长范贵宾认为,全球产业链的‘去中心化’并非零和博弈,而是企业重构价值网络的契机;供应链重构不仅是地理转移,更是产业链话语权的争夺。

(3)全球化思维才是企业长青的根基

全球化思维是企业长青的根基所在。拥有全球化思维的企业,能突破地域局限,整合全球资源,把握多元市场机遇。像华为5G技术参与全球30多个国家的标准制定,宁德时代与宝马、大众共建电池技术联盟,推动中国标准成为全球规则。再比如阿里云在非洲建设数字基础设施,助力当地教育、医疗数字化;比亚迪与巴西合作开发电动公交系统,实现技术赋能与绿色发展共赢。企业只有以开放包容的全球化思维,才能在复杂环境中持续创新、拓展边界,实现长久发展。

中国科技品牌在海外市场深耕本地化需求,从产品适配到服务生态,从品牌叙事到社会责任,以“和而不同”的智慧赢得全球认可。好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长范贵宾对此总结道:“真正的全球化不是‘走出去’,而是‘融进去’,是文化包容与本土化运营的融合。全球化也不是简单的市场扩张,而是价值观与技术能力的双向输出!”

美国这场“抢购狂潮”终将平息,但中国品牌对全球产业链的深度参与、对技术自主权的牢牢掌控,尤其是中国科技品牌在逆境中锻造的韧性,将成为未来竞争的核心优势。正如我国知名品牌专家、好品牌科技网CEO、商圣范蠡研究院院长范贵宾所言:“每一次危机,都是对品牌战略的终极考验。”关税风暴下的中国科技品牌逆风飞翔,或许正是其走向世界舞台中央的起点!

【本文数据来源】:美国商务部、耶鲁大学预算实验室、中国海关总署、好品牌科技网行业调研中心、DisplayMate、Omdia、Statista

智能黑电

智能黑电